実は、清和源氏の「最大株主」は「八幡大菩薩」でした。

本来、応神天皇と同体とされ、天皇家の祖先神に位置付けられていた八幡神。それが奈良朝になって神仏習合した結果「八幡大菩薩」となり、平安朝期には武家の棟梁である「王氏」、すなわち平氏や源氏の守護神とされました。つまり武士団の棟梁の地位を支える最大の「権威」→「株主」であったのです。

ところが、この八幡大菩薩、「株主」としての投機がなかなか思うように成功しません。

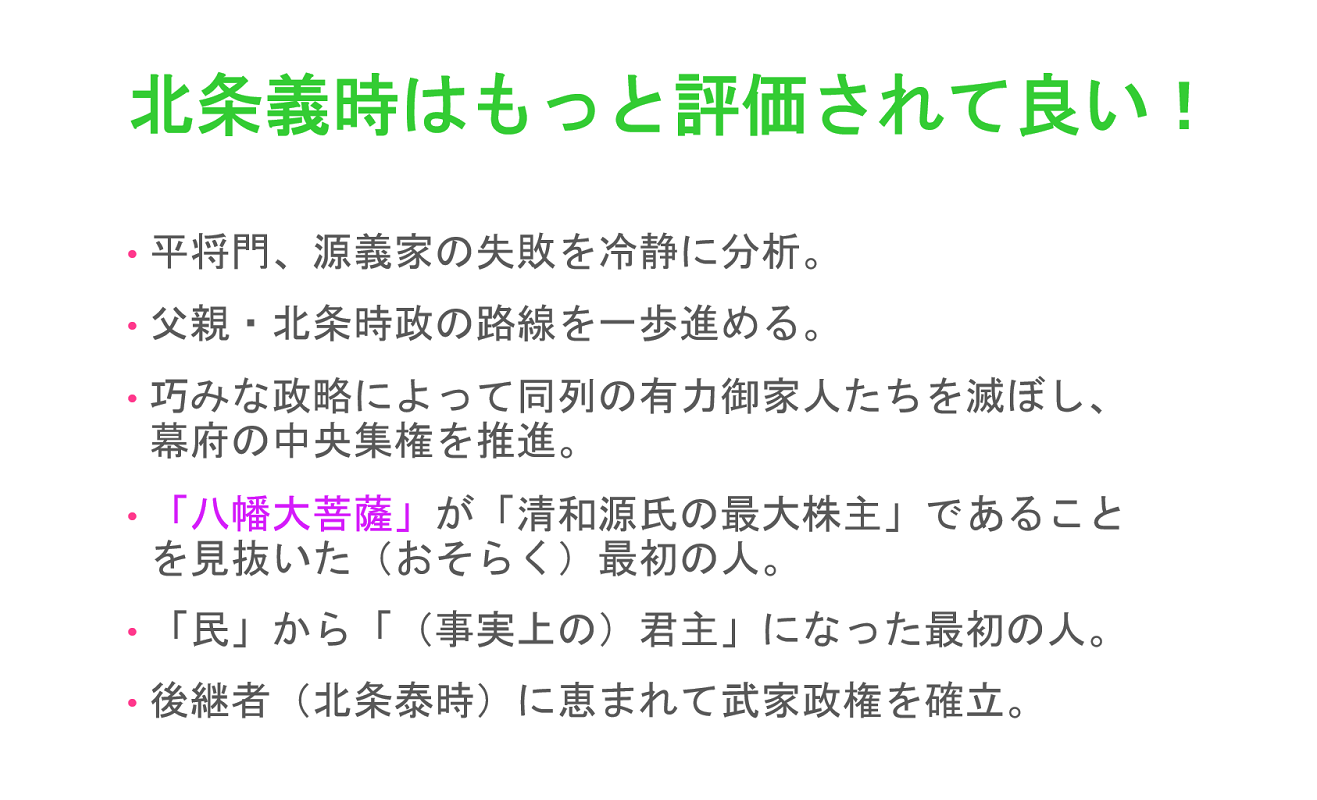

平将門(?-940)は上野国庁の八幡大菩薩の神託を受けて新皇と称し、関東に対立朝廷を建設しましたが、藤原秀郷や平貞盛らの対立勢力により滅ぼされてしまいました。

源義家(1039-1106)は山城の石清水八幡宮で元服して「八幡太郎」と称し、父・頼義の路線を継承して奥州に介入、清原氏の内紛をめぐる「後三年の役」では苦戦の結果、清原氏を制圧するのに成功しましたが、陸奥守を罷免されて撤退せざるを得ず、藤原清衡が奥州の権益を独占して漁夫の利を得、義家の勢力は東北に及ばなくなってしまいました。

北条義時(1163-1224)は、これらの失敗例を冷静に分析していたと考えられます。将門も義家も、自分自身や周囲の利害関係者との関係を重視するあまり、大局観を欠いた行動を取ったことが、失敗を招きました。これは当時の宗教観に照らせば、「八幡大菩薩」の権威に限界があったことになります。そして北条家が推戴した源実朝もまた、朝廷との融和路線を採ったことで、時代の趨勢に逆行しようとしていましたから、その行為は義時をはじめ鎌倉武士にとっては容認できる限度を超えていました。

そこで、義時は(姉・政子に残されたただ一人の息子であるのにもかかわらず)、実朝を排除することを決断したと考えられます。そして、その「排除」は最も効果的に、実朝の右大臣就任後、鶴岡八幡宮拝賀の場での暗殺(1219)という手段によって行われました。下手人は別当の公暁(頼家の子)だったのですが、その黒幕が誰だったかは諸説あります。しかし誰が黒幕だったにせよ、義時を含めた主要御家人一同の意思であったと考えるのが妥当です。

こうして義時〔らの東国武士団〕は、鶴岡八幡宮をあえて血で穢すことにより、八幡大菩薩の権威を暴落させました。それによって「在地領主である武士たちの土地所有へ向けて一歩を進める」政治目標を達成しました。しかし、当然これは「諸刃の剣」となります。北条氏(桓武平氏の一族に仮託)自身も、清和源氏の他流派、たとえば武田氏とか足利氏などの親・北条派の御家人も含め、「朋輩」から次の将軍を出すわけにはいかなくなりました。もし武士団の中から将軍を出すとすれば、「家格」の点から朝廷が難色を示すことも予測されたのでしょうが、何よりも「八幡大菩薩」を「最大株主」から外すためには、何らかの「断絶」が必要だったのです。

そこで義時は姉・政子と諮り、はじめ朝廷に対して皇族将軍を希望して拒否されると、頼朝と縁続きだった九条家から頼経(当時は三歳)を迎え、将軍に推戴します。全くの飾り雛であり、事実上の「最高指導者」義時が鎌倉政権を担う異例の状況となりました。

このあと、承久の乱までの経過は、よく知られているので割愛します。

武士団の全面的な支持を受けて勝利を飾った義時は賢明にも、「新皇」に成り上がって敗死した平将門の轍を踏みませんでした。将門・藤原純友が東西から挙兵した「承平・天慶の乱」では、滅びるのが時間の問題だと思われていた朝廷が、将門の敗死によって奇跡的に再生しています。それ以来、実質はともかく、名義上「天皇」に取って代わろうとすることは「凶例」でした。義時はこのときすでに59歳、いまならば70代後半ぐらいの感覚でしょうか。すでに「八幡神」の権威を暴落させていますから、あえて「凶例」を犯してまで無理押しする必要はありませんでした。天皇家と鎌倉将軍をこれまで通り存続させ、事実上の「最高権力者」として政務を執行する道を選びました。そうすることにより、〔たとえ実力が懸絶していたとは言え、いまだ北条氏を「主君」と認めることに抵抗があった〕三浦氏・安達氏以下の有力御家人との、無用の摩擦を回避することもできました。

三年後に義時が没した後、執権となった息子の泰時(1183-1242)の代には、武士の土地所有を公認する「大田文」を作ることが可能になり、北条得宗(=嫡流)家による盤石の支配をもたらしたのです。義時こそ深謀遠慮の政治家だったと言えましょう。

それでは、次回は義時とは逆に、この「八幡大菩薩」の権威を最大限に利用した人について語りたいと思います。

(つづく)