鎌倉討伐に成功した義教は、翌1440(永享12)年、大和出陣中に丹後守護・一色義貫と美濃守護・土岐持頼の罪を問うて、両名を誅殺しました。これを聞いた満祐は「次は自分の番だ」と思う一方で、自分に従わない宿老連中を「権威」や「道理」によって屈服させるのではなく、殺害の手段に出た=「力」に頼らざるを得ない義教の、いわば「アキレス腱」を見抜いたことでしょう。

ならば、義教の「力」が手薄なときに、こちらから先手を打つのが、粛清を免れる唯一の道であると。

満祐は翌1441(嘉吉元)年、義教からさほど憎まれていなかった息子の赤松教康を通して、前年の合戦の勝利を祝い、自邸に鴨の親子が泳ぐさまをご高覧ください、と招待させました。義教は満祐の策謀に全く気が付かないまま、少数の近臣たちを引き連れて赤松邸へ出掛けて行きました。ところが宴たけなわのとき、万全の準備を整えていた満祐は、手勢を一気に乱入させ、義教を討ち果たしたのです。享年48歳。

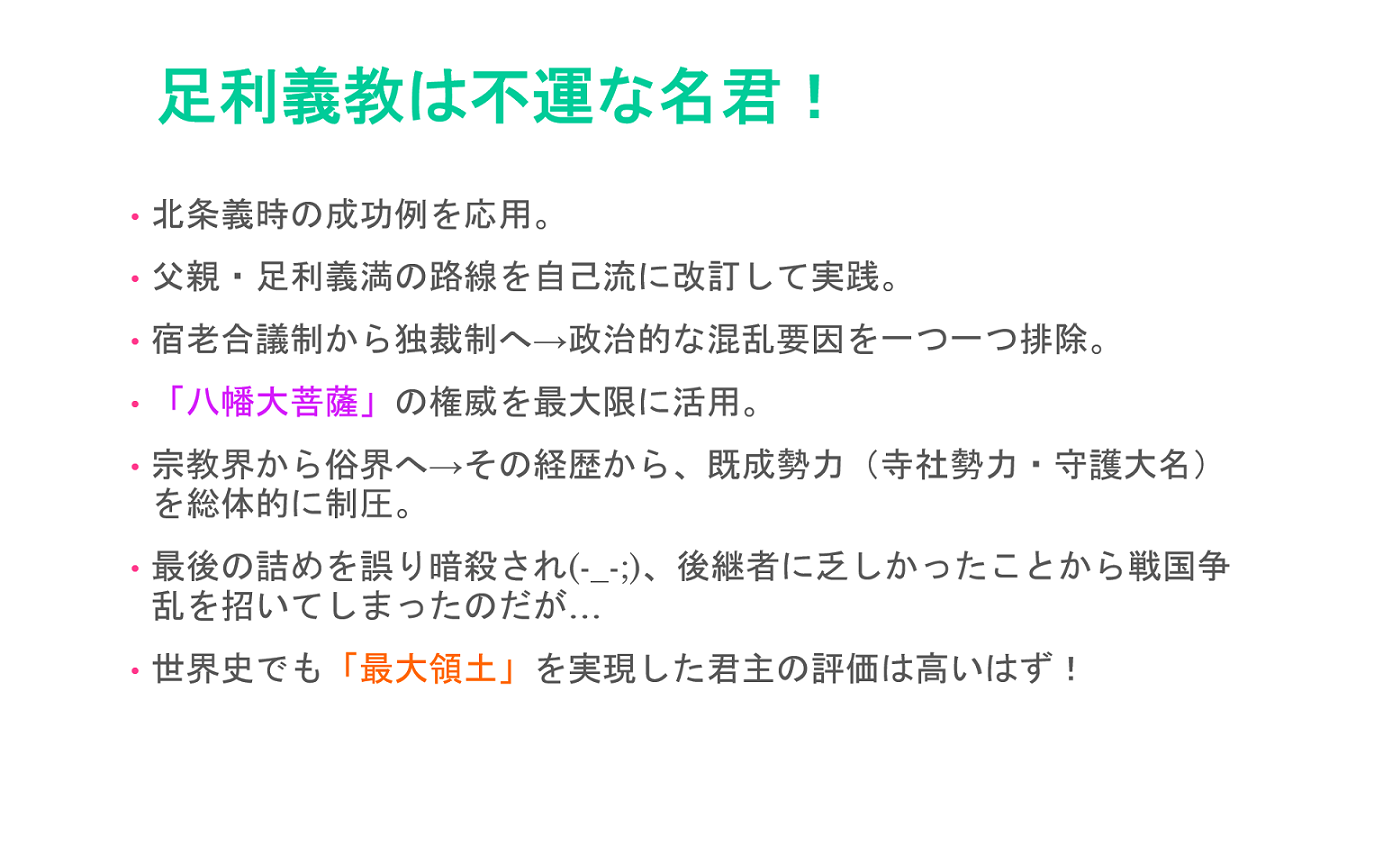

義教の落命は絶頂期に達した専制君主の油断以外の何物でもなく、加えて彼の没後には、その路線を継承する後継者を欠いたこともあり(将軍位を継いだ長男・義勝は幼少のまま夭折。二男の義政は成長後に優柔不断だったことにより、応仁の乱を招きました)、義教は強権政治のために失敗した失徳の君主として、汚名を残す形になってしまいました。

しかし、確かに「詰めを誤った」不運な君主には違いありませんが、その12年の治世の間に、寺社勢力や守護大名を制圧して、国内の政治的な安定をもたらした功績は、決して小さいものではありません。

義教は父・義満が生涯を懸けて達成しようとしていた目標を、別の形で実現させようと、最大限の努力をした人物でした。関東平定はその最大の成果であり、義教が暗殺されてからも、鎌倉公方が復活するまでには相当な時間を要しています。

同じく、「死後、国が分裂してしまった」君主、シャルルマーニュやチンギス‐ハンと比較すれば、足利政権の最盛期をもたらした義教には、もっと高い評価が与えられてしかるべきだと、私は考えます。

さて、ここまでの第一章は、徳川時代から見ると「前史」に当たる部分を長々と続けて記述してきました。この章はそろそろ切り上げて、本題である江戸時代に入っていきましょう。

(つづく)